料理の味や酒の香りを、読んでいる人に文章で伝えるのはむずかしいです。また味と香りを伝える言葉と語彙を知らなさすぎると悩んでいました。

そこで料理の味、酒の香りの文章表現を増やそうと、食と酒に関係する本とエッセイを読みあさりました。

読んだ作家さんのなかで開高健流に書くなら、一番ミートした作家さんが開高健。味を伝える言葉、語彙の豊富さに眼をみはりました。

料理の味や香りだけでなく、芥川賞受賞作開高健がルポタージュし、見た風景、嗅いだ匂い、感じたことを正確に書く文書力。開高健の思考、哲学、すべてがミートしました。

開高健のエッセイと、開高健関連の本を読んだ感想を書いています。

- 最後の晩餐

- 知的な痴的な教育講座

- 風に訊け 風に訊け ザ・ラスト

- 小説家のメニュー

- 地球はグラスのふちを回る

- 開高閉口

- 白いページ・白い白いページ

- ベトナム戦記

- サイゴンの十字架

- 戦場の博物誌

- 魚の水(ニョクマム)はおいしい: 食と酒エッセイ傑作選

- 開高健の文学論

- 生物としての静物

- 食卓は笑う

- 知的経験のすすめ 何んでも逆説にして考えよ

- 過去と未来の国々 ―中国と東欧―

- 声の狩人

- 日本人の遊び場

- ずばり東京 昭和著聞集

- 人とこの世界

- 紙の中の戦争

- シブイ

- 地球を遊ぶ

- 開高 健 電子全集8 30代エッセイ大全

- 開高 健 電子全集13 40代エッセイ大全

- 開高 健 電子全集18 50代エッセイ大全

- 開高 健 電子全集20 対話集

- 対談 美酒について―人はなぜ酒を語るか

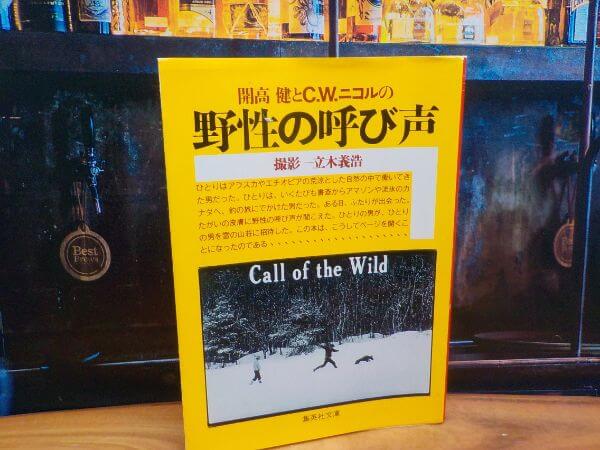

- 野生の呼び声

- 世界カタコト辞典

- 新潮日本文学アルバム 開高健

- 開高健—生誕80年記念総特集

- 佐治敬三と開高健 最強のふたり

- 新洋酒天国

- 開高健 名言辞典 漂えど沈まず

- 開高健のエッセイを読んで感想【まとめ】

最後の晩餐

文章で料理や酒の味を伝えるのに、いつも悩まされ、とても困っています。エッセイの名手向田邦子が、料理のおいしさを伝えるなら丸谷才一か開高健と書いていました。そこで料理関連エッセイ『 最後の晩餐 』を読んだのです。

サントリーに務めていたこと、ベトナム戦争中に従軍記者をしていたこと、またベトナムで死にかけたことを知りました。

エッセイは東西問わず、豊富な食の知識がふんだんに書かれており、食に関する知識を吸収することができます。また開高健は、交流関係が幅広く邱永漢、調理師学校校長の辻、吉村作治さんなど多数の人物が登場するのも魅力です。

食べた料理の味や香りが、微に入り細を穿つようにミッチリと書かれており、ここまで料理の味や香りを、文章で表現できるのかとビックリさせられました。「筆舌につくせない、言葉にならない」なんて言葉は、一切使わない。料理の味を文章で表現してやろうという、真剣勝負のような気概を感じます。

『 最後の晩餐 』を読み終わると同時に、開高健のファンになっていました。

知的な痴的な教育講座

『 最後の晩餐 』とうってかわって、エロい話が80%、知的な話が20%で構成されているエッセイ『 知的な痴的な教育講座 』

潮吹きは、オシッコかどうか。「おまえらの嫁をおかしてやるゾ」と言われたモンゴル兵は、どんな仕返しをしたのか。シャンゼリゼ通りのマクドナルドの話。などなど、ユーモアにあふれウェットに飛んだ話を楽しめます。

開高健の小説やエッセイを読んで考え込むことがあるのです。1人の小説家の脳ミソのなかに、どれだけの知識が詰め込まれているのだろうかと。そんことを考える私の脳みそはスッカスッカ。開高健の脳みそは、こってりクリーミーでボリューミーで濃厚、重厚、灰色だったのでは想像します。

風に訊け 風に訊け ザ・ラスト

読者のQ&Aに、開高健が答えるというスタイルの本。

1行だったり、長文で答えたり、質問をヒラリとかわして予想外の解答をします。悩んでいるとき、ウジウジしているときに、おなじような悩みの質問を見つけ、開高健の答えを読んでいると、すこしバックペインがひき、肩が軽くなる感じがしてきて、おっしゃヤッたろうかという気分になるQ&Aです。

また開高健の好きな作者や酒、音楽を知ることができ、物事の考え方や、哲学的なものを知ることができました。

安くてうまいものを見つけることこそ、あるいはそういうものをつくることこそ、文化の力なんだ、と。

引用元:風に訊け

まさにその通りでございます。と何度もうなずいた。1日に1~2P『 風に訊け 』を読むのが日課となっています。

本には開高健の写真も掲載されており、なんだろう、このモッサリしたおっさんと思っていましたが、本を読みすすめるうちに、不思議と「ヤダめちゃ恰好いい」となってくるんです。

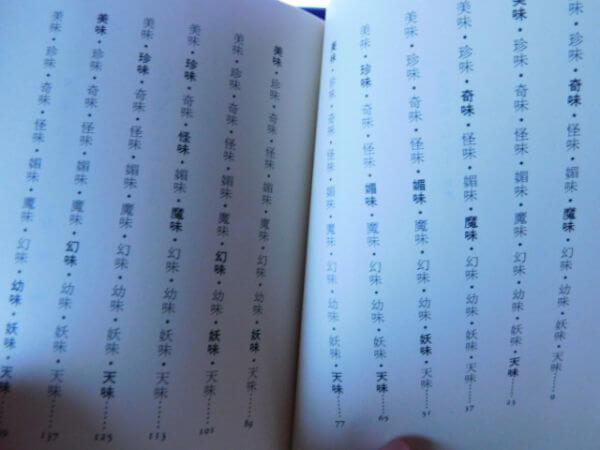

小説家のメニュー

目次がとても特徴的な食事エッセイ『 小説家のメニュー 』

『小説家のメニュー』の特徴として、料理の表現方法がシンプルになっています。ほかの開高健の食エッセイと比べると薄いです。

開高健の小説やエッセイは行間があまりあいておらず、紙全体にミッチり書かれています。『小説家のメニュー』は、行間が1行ほどあいているように感じました。

ねっとり濃厚な料理の表現が特徴だった開高健が『 小説家のメニュー 』では、文字を少なく、味の表現正確にしよう、と文字と格闘したのでしょうか。

開高健の、食にかんするエッセイの入門書としてピッタリだと思います。

地球はグラスのふちを回る

酒と料理、釣り、旅行について書いているエッセイです。

酒、料理、釣り、旅行のどれかに興味がある人が『地球はグラスのふちを回る』を読み終わる、本をパタンととじると。

文章をおもいかえし、本に書かれている料理やお酒を想像して、ゴクンとツバを飲みこむでしょう。

釣り竿をかついで川や海、渓流で釣る風景を椅子に座りながら楽しむことができます。さらには、北欧からヨーロッパ、東南アジア、アメリカを北から南に横断し、アマゾンへと辿りつく大旅行を家にいながらVR機器いらず、文章で旅行を楽しむことができるのです。いやいや、じっさいに旅行に行きたくなるかもしれません。

世界を食べ、飲み、釣りあげ、駆けまわる雰囲気を楽しめるエッセイ。

開高閉口

開高健の後期のエッセイ『 開高閉口 』

胆嚢を摘出される様子が書かれていたり、体調はだいぶ悪くなっていたのではと。

エッセイの話題はスパイ小説から、スーパーでの買い物、食べ物、酒、ジョークと義経のごとくピョンピョンと飛びまわります。

『 開高閉口 』で一番めずらしいと思ったのが、食べる専門だった開高健が料理をしている様子が書かれていることでしょうか。

ハンバーグを作っています。ハンバーグを作るのに、悪戦苦闘し、工夫をかさねハンバーグを食べる様子は、哀愁がただようと表現すればいいのか、貧乏くさいと表現すればいいのか、お茶目と表現すればいいのか迷います。あなたは読んでどう思うでしょうか。

白いページ・白い白いページ

白いページと白い白いページのタイトルです。しかし、モザイク職人が絵を描くように、鮮やかに文字を刻みこみ、一瞥すると、どこにも白さはないゾと思わされます。さいきんの本にみられるような行と行のあいだに2行は文章をいれることができるのでは、といった白さは皆無です。お値段以上の華麗、壮麗、卑猥、猥雑、小噺、IQがあがりそうな文章を読むことができます。

『 白いページ 』と『 白い白いページ 』は途中で休載を挟みつつ、6年間書き続けたエッセイです。6年のあいだに経験したこと、感じたこと、読んだこと、思ったこと、考えたこと、釣ったこと、人が逝ったこと、世界が変化したことが書かれています。

平成5年に、米が不作になり、タイ米が輸入されました。開高健は、タイ米について軽くおいしいものだとエッセイにて書いています。

チャーハンなど炒めるとよいと書かれています。あの米騒動のときに開高健のエッセイを読んでいれば、みな喜んでタイ米を炒めて食べたでしょうに。

御存命であれば、ご存知おおきな声でタイ米は炒めるべきだと発言なされたでしょうか。

タイ米からインディカ米・ジャスミン米などなど呼び名はかわりました。

開高健のエッセイを読んだ私は、軽さと香りのあるお米で作るヤキメシを愛します。

手持ちの開高健のエッセイのなかでは、もっともブ厚い単行本です。

昭和53年に連載は終了しました。白い白いページのあとがきには、カム・バックの約束をしていると書かれていました。『 開高健 電子全集9 』のオマケに関係者・背戸逸夫さんの話のなかで、『 新しい天体 』の続編の構想もあったと書かれていました。『 四季のある国 』というタイトルだったそうです。四季のなくなった今の日本を視て開高健は何を想い、何を書くか。

ベトナム戦記

開高健といえば、釣り、グルメ、そして、ベトナムでしょう。

1964年、ベトナム戦争中のベトナムに行き、100日にわたり開高健が見た、食べた、嗅いだことを書いているエッセイ。第二次世界大戦で空襲にあった体験はある開高健だが、ベトナム戦争については部外者として、ベトナム戦争のことを書いている。

ベトナム戦争中の一般人、都市に住む人、農村に住む人、インテリ、お坊さん、アメリカの軍人、ベトナムの軍人たちが、どのように生活し、何を想い、何を考えていたのかが開高健の眼を通して、文章から知ることができる。

都市から農村、山岳とあちこちに行き、あげくの果てに最前線にまで行き稀有な体験をした開高健。その体験を正確、緻密、濃密な文章を読むことで、私たちは追体験できます。

題名は戦記となっています。人の死の描写も書かれていました。パンッと鉄砲の乾いた音、ドロッと流れる血、終わったあとの静寂。眼を背けたくなる描写。

ベトナム戦争は昭和の戦争です。令和のいまも戦争は形を変え存在します。戦争とは何か、読んで考えさせられる『 ベトナム戦記 』

サイゴンの十字架

『 サイゴンの十字架 』を読むだけで、当時のサイゴンの街並み、人の暮らしぶりは伝わってくる、さすが開高健の文章。

北ベトナムと南ベトナムの主要な都市や人物の名前、歴史背景をわかっていないと、このエッセイに書かれていることは理解できないと思います、わたしみたいに。

読み進めていくとアメリカやソ連など大国はでてくるは、民族主義とコミュニスト、宗教問題など、数々の要素がからみあいベトナムという鍋で混沌と煮こまれ、湯気が朦朧とたち、何がなんだかわからなくなってきました。いまの時代なら、パソコンで個人名や都市を調べることができます。それでもベトナム戦争というものが、チッとも分からないのです。

文章を読んで分かるのは、そこに住んでいる人の顔、声、思想、匂い。街、山、川、風などの風景。

開高健の眼をとおして、サイゴンの日常を見ることに務めました。日本人記者の死から、サイゴンの墓地の膨張、アメリカ軍の旗が降ろされる、そしてアメリカ軍は、ベトナムから去っていった。

戦場の博物誌

古代ローマ人の大プリニウスが書いた博物誌。開高健が書いたのは『 戦場の博物誌 』

動植物のことから、天文、鉱物、あげくのはてには、幻獣などの言い伝えも書かれている博物誌。戦場の博物誌は、開高健が戦場でみてきた知識を書いています。ベトナム戦争以外で見た知識も。ベトナムだけでなく、世界各地の紛争地帯を訪ねていたのがわかります。

人間が血みどろの凄惨な血みどろの争いを繰り広げている、チョッと横にはヤモリやコオロギ、カエルなどがいつものように生きているのだなと。『 黒い雨 』のセミの描写を思い出しました。

開高健が釣りをしなければ、どうなっていたのか、おおくの戦争ルポが書いたのか、どこかで命を落としていたのか、神のみぞ知る。

開高 健 電子全集7 小説家の一生を決定づけたベトナム戦争

『 開高 健 電子全集7 小説家の一生を決定づけたベトナム戦争 』には、ルポとしては『 ベトナム戦記 』『サイゴンの十字架 』『 戦場の博物誌 』どが収録されており、ベトナム関連のエッセイも10本以上収録されています。さらに、ベトナム戦争について国会で証言した様子や、アメリカの新聞に反戦の広告をだそうとして様子が書かれていました。

『 輝ける闇 』のプロトタイプ『 渚から来るもの 』のほかに、短篇が8作以上収録されています。『 輝ける闇 』をのぞけば、開高健のベトナムで見た、聞いた、匂ったもの全てがつまっていました。

魚の水(ニョクマム)はおいしい: 食と酒エッセイ傑作選

日経新聞の企画『 何でもランキング 』 食のエッセー、名文を味わうランキング1~10位に、開高健の『 魚の水(ニョクマム)はおいしい 』が9位に食い込みました。

没後30年近くたっても新しい本が発売され、いま活躍してる作家さんと同じランキングにのる開高健。

しかし、このランキングは過去の本はランクインしていないのですよね。過去にさかのぼって食エッセーランキングを作ってもらいたいと思います。

開高健の文学論

開高健の文学や小説、文章、自分の小説について書かれているエッセイ集。酒も釣りも、エロスもない真面目な本でございます。

『 衣食足りて文学は忘れられた!?文学論 』を改題し、2010年に発売されました。

あとがきに文学の味読力を高めたければ、作家の本や小説の批評を読むとよいと書かれています。そして、作家の本や小説のよい批評本は少ないとも。あげられた作家としては、川端康成や三島由紀夫などの批評本がよいと書かれており、その批評本に続くのが『 開高健の文学論 』だと。

『 開高健の文学論 』には多数の作家、本の批評が書かれています。開高健は小説を書くために、どれだけの本を読んだのだろうかと開高健の読書量に圧倒されました。そして、読んだ本の内容を咀嚼し、たくさんの文学論を書いてくれました。たくさん書いた文学についてのエッセイは、ちょっとした辞書ほどのぶ厚さがありますよ。

開高健の文学論、小説の読み方を知りたいかには、自信をもってオススメできる『 開高健の文学論 』

生物としての静物

「せいぶつとしてのせいぶつ」「いきものとしてのせいぶつ」タイトルの読み方は、どちらでしょうかね?

開高健が52歳のときに書いたエッセイ。身の回りの物言わぬ静物との思い出を、物言わぬ静物のかわりに開高健が書いたエッセイ。

タバコからはじまり、ナイフ、ジーンズ、ベルト、万年筆、釣り道具、あげくの果てには正露丸など数々の静物との思い出を書いている。よくもマぁ身の回りの静物一つから物語・思い出をたくさん書けるなと感心させられました。それだけ思い出のある静物だったのでしょうか。愛情たっぷりに静物について書いています。

そしてサントリーの広告部にいた開高健。このエッセイを読んでいると、エッセイに書かれている静物たちが欲しくなってくるのです。開高健が使っていたモンブランの万年筆や牛一匹焼いたときに使ったナイフなどなど。禁煙して数十年たちましたが、エッセイを読んでいると、副流煙がたちのぼるように、またタバコを吸いたくなってきました。禁煙中の人は、このエッセイ読むべからず。

開高健が愛用していた静物を知りたいかたにオススメの一冊。そして開高健が愛用した静物を買い、開高健気分にひたろうではありませんか。

食卓は笑う

フルコースどおりのような目次になっている『 食卓は笑う 』

開高健の食にかんする知識を知れるのかと思い、ページをめくる、とオヤオヤすこし違うゾと気づきます。この本は食事の場で披露するジョークや小噺を集めた本です。

海外の食事に招かれたときには、食事相手をクスリとさせるジョークか小噺をもっていろ、というのが開高健の信念。海外に行くことがおおかった開高健は英語でジョークを話すこともでき、またフランス語でも話せた可能性があります。

海外にいく機会がなくても、お酒のはいった食事の場でひとつジョークか小噺を披露してやろうかという気にさせてくる本。この本はまさにジョークの種であり、そこから花を咲かせるのは読者のあなただと書かれています。

さいごに注意事項が書かれており、下ネタのジョークを飛ばすときは、時と相手を選べとも書かれており、くれぐれも皆さん注意しなければいけませんゾ。

水の上を歩く? 酒場でジョーク十番勝負

プレイボーイの元編集長島地勝彦さんと、開高健のジョーク十番勝負。『 食卓は笑う 』を読んだあとに、読んでもらいたい一冊です。

開高健のジョーク哲学を知ることができるだけでなく、島地勝彦さんのジョークも知ることができます。この二人があうたびにジョークをいいあっているのを見た知り合いが、もう企画にしなよ、と言ったほど面白い二人のジョークのかけあい。

この本を読んでいると、酒の席でいつかジョークをかましてやろうかという気持ちがムラムラと湧き出てきます。

ジョークでクスッと微笑したあとは、島地勝彦さんのあとがき、開高健愛が溢れかえっている文章、これが心をうちます。

知的経験のすすめ 何んでも逆説にして考えよ

教育の別名は経験と考えてよろしい。

引用元:知的経験のすすめ

教育と呼んだ本とをからめて開高健の一生をふりかえるエッセイ。になるはずが、大学入学前で連載が終わっています。

開高健の一生を追体験したいかたは小説『 耳の物語 』を読みましょう。

小さいころから幼い妹のために紙芝居のストーリーを作り、上映していた開高健。小さいころからストーリーを作れる天才だったのか、ストーリーを作りだしているうちに天才になったのか。

過去と未来の国々 ―中国と東欧―

開高健はじめての海外旅行のルポルタージュ。中国と東欧を旅し、見て、聴き、話し、書いたルポルタージュ。1960年代の中国と東欧、その時代に生きていた人の生活や考え方がわかります。

開高健が訪れたときの中国は、すずめを殺した影響なのか大飢饉が起こっていたときです。そんな大飢饉の影響をみじんも見せず、日本の作家を歓待する中国の人々。アメリカをライバルだ、と中国人が言っている会話がおおくあります。アメリカはライバルだが、徹底的に叩きつぶさない、生かさず殺さず仮想敵国として利用する、と言っていた中国高官のセリフが脳にこびりつきました。

旅行した東欧の国は、ルーマニアとチェコスロヴァキア、ポーランド。中国と東欧の国々は、すこしずつ形はちがいますが、旅行した東欧の国は、共産主義の国です。共産主義の作家は何を考えていたのか、何を書いているのかを開高健がしっかりとインタビュー。自分の主義主張を交えずに書いています。ルーマニアとチェコスロヴァキアの未来をどのように想像していたのでしょうか、開高健は。

つねに強国にふりまわされた国ポーランド。第二次世界大戦がおわって間もないころのアウシュビッツにも開高健は訪れています。ポーランドの街中にも、第二次世界大戦の傷跡は沢山のこっていました。

声の狩人

アイヒマン裁判の傍聴をするためにイスラエルをおとずれた開高健。『 声の狩人 』のおかげで、アイヒマン裁判というものを知りました。アイヒマン裁判について書かれている文章は、描写の様子は詩のようでもあり、心について書かれている文書は哲学書であり、アイヒマン裁判それじだいを聖書の一説のように書きあげていました。

イェルサレムでの事件が”裁判”ではなくて”劇”であったということを考える。

引用元:声の狩人

モスコーからベルリン、パリの旅のようすも書いている。この時期はソ連が核実験を再開した時期でもあり、その話題がおおいです。2022年になってもソ連ではなくなったが、核のことは問題になっていますね。

開高健が影響をうけたと常にいっている『 嘔吐 』の作者サルトルとも、大江健三郎さんとフランスで会った様子も書かれています。サルトルと会っても、開高健は浮かれていないように見えました。本と作者は別物といったところでしょうか。

日本人の遊び場

戦後を抜けだした日本。遊ぶことができるようになった日本人。その日本人の遊び場を開高健が書きます。

ボーリングやパチンコ、プール、ゴルフ、釣り堀、映画館。いまの日本と変わらない遊び場。衰退している遊び場もありますが。

私の文章はしばしば饒舌で、煩雑になり、どこか、ラーメン屋の大鍋のなかのスープみたいに渣(おり)をいっぱいうかべてギラギラしているところがあるように思えてならない。

引用元:日本人の遊び場

ラーメン屋の大鍋スープのような文章で、昭和の遊び場を堪能することができます。

浅草木馬館についてのエッセイでは、江戸っ子の粋のようなものがまだありました。いまの日本、粋はまだ生きているのでしょうか。豊かになった日本ですが、遊び心が減ってきているように思います。いまの日本を開高健が見たら、なんと書くのか想像するのは愉しいものです。

ずばり東京 昭和著聞集

小説を書くことに悩んでいた開高健が、東京のあちこちを訪ね、聞いたことをずばり書くルポルタージュ。前回の昭和東京オリンピックにわいていた時期の東京の状況を書きます。日本橋のエッセイからはじまり、東京オリンピックの閉会式でルポルタージュは終わりました。

1週間に1回東京のあちこちに行きインタービューをし、文体を工夫しながら投稿するバイタリティーはすごいの一言。小説をカイタ・カケンが口グセの開高健ですが、エッセイやルポルタージュの数は膨大です。

日本という国が上昇し、景気がよくなる一方。消えていった職業、汚染された海、伐採された山など、昭和のルポタージュですが、日本という国はチッとも成長していないのではと考えさせられました。文化的に熟成せずに、幼稚なまま大きくなり、骨のなくなったクラゲのような今の日本。開高健が書いた勃興していく日本には、熱がありました。今の日本に熱はあるように思いますか。

昭和の東京オリンピックについて、開高健はこう書いています。今の日本と一緒なのではと。

私としては、戦いすんで日が暮れたあとにのこるのは、紙クズと道路と競技場のほかに、すき腹とテレビがあるだけだと書きたいまでである。

引用元:ずばり東京

令和のオリンピックが終わった時に、すき腹とテレビは残らないでしょう。ただし、道路と競技場、借金はのこりそうですね。

人とこの世界

文章による肖像画集と呼ぶべきものかと思う。

引用元:人とこの世界

さすがの開高健。本の本質をズバリと言い表している文です。開高健が好きな人と対談をし、その人について書いているエッセイ+対談集『人とこの世界』

対談したかたは、小説家がおおいです。学者や芸術家、詩人とも対談しています。小説家、批評家、読者いろいろな顔をもつ開高健。『人とこの世界』では一流インタビュアーの顔を見れます。

開高健の眼をとおして、対談者を外側から、心の内側から観察し、鋭い質問、おどけた質問、本質をひきだす質問を投げかけ対談者の魅力を引き出す、引き出した魅力を文章に書きとめる。10人以上の対談者の魅力を引き出すことに成功しています。対談者の思考の深さ、人を驚かせる行動力、人をクスッと笑わせるユーモア、対談者を開高健が好きだったように、読者も対談者を好きにならずにはいられない文章です。

そして、対談者のような巨人、賢者、破天荒な人物は、これからの日本では現れないような寂しい気持ちにもさせられました。

紙の中の戦争

最近百年間の日本の戦争は現代日本人の多数者にとっては年表や、教科書や、歴史書や、文学作品のなかにしかない。紙の中にしかないのだ。

引用元:紙の中の戦争

1971年(昭和46年)に書かれた言葉です。書かれてから半世紀近くの年が過ぎ去りました。おおくの日本人にとって戦争は紙の中、もしくは、動画の中でしか経験していません。

紙の中で書かれている戦争小説を開高健が読み、解説している『 紙の中の戦争 』

川中島からはじまり、日露戦争、太平洋戦争、原爆体験を扱った小説を解説しています。開高健のあくまで客観的ドライな視線、乾燥したような文章で書かれています。しかし、戦争を主題においた小説を解説しているからでしょうか。行間からは、影がはいよるように、ワインをこぼしたように、悲惨、鬱屈、レバーのような血の匂い、敗走する日本兵の汗の匂いを感じられます。

戦争ほど語る、話す、書くのにむずかしい題はないと思います。開高健は戦争というむずかしい題を進研に冷静沈着に深く考え、戦争を知らない私たちに、戦争とは何ぞやと教えてくれます。

シブイ

究極の遊びというタイトルから『 シブイ 』は、はじまります。谷崎潤一郎が書いた『 陰影礼賛 』が残る京都で小松左京と開高健は究極の遊びをしました。この究極の遊びのシブサが分からない若輩者です。

ニューヨークでの死体、セックス小屋、ほかのエッセイでは、トイレ、チーズと匂いについて書いているエッセイがおおいです。むんむんむらむらとアンモニアや乳の発酵臭が漂ってくる文章。臭いものには、人をハメこむ魔力があるといいます。クサヤや鮒ずし、ドリアン、チーズなどなど、考えてみると、開高健が好きそうな食べて物ばかりですね。開高健の文章の匂いにハマる人は、開高健の香りたつ文章からハマりこみ抜け出せなくなるかも。

もちろん酒のことも書いています。人間のある部分を漬けこんだ酒、これがなかなか衝撃ですゾ。酒好きの私でも飲むことをためらうでしょう。

地球を遊ぶ

おそらく最晩年のエッセイ。

食べ物、中華街、釣りのエッセイがあります。開高健マニアであれば、アッソレシッテル、と思うかもしれませんが、知っているジョークを聴いているときに、その言葉を言ってはいけませんゾ、と常々言っていた開高健。文体も語り口、文章の飛躍もおなじではないので、アッソレシッテルなぞ言わずに静かにエッセイを読んでいればよろしい。

宝石についてのエッセイを読めるのが『 地球を遊ぶ 』の特徴でしょう。宝石への興味が、最後の小説『 珠玉 』に昇華されたと思います。

ピラルクを釣り竿で釣り上げる最初の男になるゾ、と意気揚々と書いていた開高健。釣り上げるテも考えついていたようです。アマゾンに飛び、世界最大の淡水魚ピラルクを釣りあげる気満々だった開高健。

ところが突然、事態が急転した。好事魔多しというか、一寸先は闇というか、ピラルク挑戦を一年先へ延ばさざるを余儀なくされることになっちまったのよ。

引用元:地球を遊ぶ

開高健であれば、ピラルクを釣り竿で釣り上げたことでしょう。

開高 健 電子全集8 30代エッセイ大全

開高健30代のエッセイ大全。エッセイの数は膨大です。本のページで見せられると「ウッ」となるほどのページ数がありそうです。しかし、電子書籍なので、開高健の膨大でエネルギッシュな文章ををギュッと薄く収納しています。

30代の開高健の文章は、キリキリと冷涼なマティーニのように切れ味が鋭くニヒルであり、クレバーのなかに世の中を変えてやろうといった熱があるように感じました。エッセイを読んでいると、張り詰めた弓の弦のような、遊びのないハンドルのような危うさも感じます。釣りをしてからのエッセイにくらべると、ほがらかさ、鷹揚、茶目っ気が少ないです。まだギリギリ顔が膨れていない30代なので、そのあたりも関係しているのかもしれません。

開高健は、1930年に生まれました。そして、昭和が終わり平成がはじまった年に逝きました。30代ということは、1960~1970年と計算しやすいです。

60年代は、日本が、いや世界のあちらこちらが燃えあがっていた時期にあたります。日本では安保闘争。海外に眼をむけると、文化革命や核実験再開、フランス五月革命、ビアフラ問題、アイヒマン裁判などなど、現場現場に足を運び、感じたことをエッセイに書いています。そして、ベトナム戦争。開高健が、ベトナムに飛び、ルポを書き、九死に一生をえた30代です。

文化革命やビアフラ問題、アイヒマン裁判、ベトナム戦争、そんなこともあったなといった過去の話たちが、まるで60年代にタイムスリップしたかのように、当時の空気が文章の隙間から湧きたちます。飢餓をひた隠しにした中国の指導者たち、フランスの学生たちの叫び声、機動隊の催涙弾の刺激、肛門から脱肛する腸、アイヒマン裁判の虚無感、ベトナムの空気は感じとれますが、詳しく知りたい人は、やはり『ベトナム戦記』のほうが、ねっとりと濃厚にベトナムの空気を感じとれるでしょう。

30代前半のエッセイは、平和活動や世界作家会議など、積極的に世界をよくしようと活動していた印象です。

40代に近づくにつれ、どこか世の中にしらっけきったのか、自然へ憧れるようなエッセイが増えてきます。『私の釣魚大全』を書いたのも30代終盤。

開高健ハ40代ニシテ自然ニカエル。

開高 健 電子全集13 40代エッセイ大全

四十ニシテ惑ワズ、という言葉があります。開高健は四十にもなっても惑っていいんだよ、と教えてくれます。

四十代の開高健が何をしていたかというと、開高健の最高傑作、いや、純文学としても最高傑作にあげる人もいる『夏の闇』を刊行。つづけて『紙の中の戦争』『眼ある花々』『サイゴンの十字架』『新しい天体』『ロマネ・コンティ・一九三五年』『最後の晩餐』『歩く影たち』そして、『玉砕ける』で第6回川端康成文学賞を受賞。

釣り関連の本では、『フィッシュ・オン』そして、開高健といえばの『オーパ!』を刊行。これだけ精力的に文字を書き、釣りをし、旅行をしていても惑うことがあるのですね。知恵の悲しみでしょうか。

アマゾン関連のエッセイは少ないです。開高健の前半生の集大成といったエッセイ大全。釣り、エロ、文学、映画、旅行などなど。ベトナムやアイヒマン、アウシュヴィッツのエッセイは、開高健という樽のなかで熟成され、濃縮され、味わい深いエッセイになっています。

芥川賞の選考委員にも選ばれた四十代。選考結果の批評もたくさん書かれています。考えたら選考する人たちも大変だなと思いました。読みたくもない本を読んで、人の人生を決める賞の行方を決めるのですから。一言一句を求め、何度も選考作品を読んだように見受けられました。

知り合いがたくさん逝くようになる四十代。開高健も亡くなったかたへの文章がたくさん見られるようになります。寂しさと尊敬していた気持ち、やりきれない想いが伝わってくる文書です。先輩として尊敬していた金子光晴や武田泰淳、三島由紀夫、きだみのる。遅筆仲間の檀一雄。ベトナムの死地から一緒に生還した秋元啓一。開高健が影響をうけたという『嘔吐』を書いたサルトル。

そのなかでも、生存している大江健三郎さんは、すげぇな。

『開高 健 電子全集13 40代エッセイ大全』は、ほかの全集の巻とのページ数を比較すると、2~3倍ほどおおいです。開高健ワールドをゆっくりとたっぷり愉しめるます。

開高 健 電子全集18 50代エッセイ大全

50代エッセイ大全は、『今夜も眠れない―名著ゼミナール』と『すばらしき野生!』の二つがマルッと収録されています。

それと芥川賞などの選評と、1981年~1890年までの数多くのエッセイが収録されていました。1890年に近づくにつれ、収録されているエッセイの数は少なくなってきます。1890年にいたっては、1エッセイです。それでも1,100円としては、十分に満足できる価格でした。

北米でのクマ狩りの経験、宝石の話題、水泳についてのエッセイを愉しめるのは50代のエッセイだけでしょう。宝石の知識は、小説『珠玉』に昇華されました。

珍しく日記形式で書かれたエッセイがあったのです。他人の日記を読むのは、なにか愉しいものがありませんか?ありますよね?ドキドキしながら読んでいると『徹子の部屋』の収録と書かれているじゃありませんか。そんな昔から『徹子の部屋』やってたのかと、ビックリした、と同時にあの方は、いま何歳なんだと指折り数えました。

ヘミングウェイについても書いてあるエッセイもありました。英語の原文を読んだと書かれています。英語の先生をしていた開高健。さすがだなぁと。ヘミングウェイは、中学生程度の英語力があれば読むことができるそうです。あなたも原文でヘミングウェイ如何。

そしてヘミングウェイの残された文章を集め、削り発売された『エデンの園』について、ヘミングウェイは何を思うのかと書かれていました。生み出すことにひたすら苦労させられた『花終わる闇』を死後に発表された開高健は、何を思ったのか。

『今夜も眠れない―名著ゼミナール』

50代エッセイ大全に収められている『今夜も眠れない―名著ゼミナール』

開高健を教授に迎え、助手との対話形式にて、カテゴリーにわけた名著を紹介してくれるエッセイです。名著のカテゴリーは怪人物伝や革命期、スパイ小説、SF小説、ドキュメント、食物誌、ポルノグラフィティ、ナチュラリストです。

活字中毒だと常々大きな声で言っていた開高健。彼は小説家は、作家、批評家、読者がいると書いていました。若輩者の意見です。開高健は、人の書いた小説やエッセイを厳しく批評する眼を持っていたように思います。しかし、おもしろい本は、おもしろくないと言った本よりも、大きな声でホメるのが開高健です。『今夜も眠れない―名著ゼミナール』で紹介された本のすべてを読んだわけではありません。それでも読んだ本は、どれも今夜、ア・リトルだけ眠れなくなるほどオモチロイ本がおおいです。開高健教授が教える本のおすすめポイントが、ついつい手をとっちゃおうかなと思わせる語り口調。サントリーでコピーライターをしていた開高健ならではですね。

芥川賞候補の本は厳しく批評する開高健です。しかし、生きている小説家の批評はあまりしませんでした、ホメる人はホメましたが。SF小説のところで、星新一などに言及したついでに、筒井康隆さんの『農協月へ行く』を批評しました。彼の小説は、ツカミ、中頃はどれもいいが、終盤が尻切れトンボだと批評したのです。対談形式で書かれた『今夜も眠れない―名著ゼミナール』そして、このエッセイは大量の酒を飲みながら、対話しているのです。SF小説を書いたときは、ボージョレ・ヌーボー一九八三年産五本。さらには、2,000m泳いだあとに対談していたそうです。ポロリと開高健が悪口を言ってしまったように思います。

こんなことを書かれては、筒井康隆さんは怒りますよね。批評家に反論するために批評の勉強をするような作家です。『短篇小説講義・増補版』では、開高健とボクはねっとりと文章を書くなどと紹介されており仲がよかったように思います。どこかのエッセイで筒井康隆さんが、開高健はSFが分からないヤツだと書いているとかナントカ。編集の暴走なのか、開高健が酔った勢いでポロッと言ってしまったのか、今でも謎のままです。

開高 健 電子全集20 対話集

「話すように書けばよい」まさに、開高健は、対話するだけで高尚、卑猥、助平な文学になるではありませんか。

ふるい順に対話は並んでいます。対話を読んでいくと、ブラジルに行ったな、アメリカ大陸を横断したな、モンゴルに行ったなとわかります。

対話する相手の話すことを理解することができなければ、対話することはできませんよね。開高健は戦後から昭和に活躍した文豪です。インターネットも発達していない時代、なのに、対話する相手を圧倒するほどの知識、本から釣り、ポルノ、旅行、料理、酒などなどありとあらゆる知識を貯蔵しています。まるい頭のアレキサンドリア図書館ですよ。

対話の名人とも言われていた開高健、エッセイで話すことを頭のなかで決めていたが、対話が終わってみると、話すことを全部話せなかった、と書いています。ジョークを披露するのが好きだった開高健。ジョークを披露するまえに鏡にむかって練習したように、対話をするまえに鏡にむかって練習していたのかもしれません。それぐらいポンポンポンと機銃掃射のように、言葉がつむぎだされます。話す言葉もあらかじめ、暗い部屋でウォッカを飲みながら、あぁでもない、こぅでもないと考えていたのでしょうか。対話相手が3行話すと、開高健は10行話す、赤い人ばりに3倍以上話します。

『 水の上を歩く? 酒場でジョーク十番勝負 』『 書斎のポ・ト・フ 』も収録されていました。

対談 美酒について―人はなぜ酒を語るか

昭和うまれの男の子があこがれた男性の対談。シブく煙をふかし、グラスをかたむけ、一言、二言、お酒についてのウンチクを嫌味にならいように知を刺激してくれる言葉をつむぎだしてくれる男性。そんな男性二人の対談『 美酒について―人はなぜ酒を語るか 』

酒と女を書くことができれば、一流の作家だとよく書いていた開高健。『 ロマネ・コンティ・一九三五年 』ワインの小説として、ワインの味をみごとに書き上げた開高健。娼婦の小説を書き芥川賞を受賞し、また座談の名手といわれた吉行 淳之介。まさに、一流の作家であり、昭和うまれの男の子があこがれた男性たちです。

対談は、3夜におよびます。開高健ファンであれば、エッセイで書かれていることを大声でほがらなかな声で話していることにピクリと笑わされるでしょう。あっ、それシッテル、と話をさえぎるのはご法度でございますよ。

海外のお酒やカクテル、おいしそうにお酒を飲む文学や俳優の話題が、香りのよいワインをあけたときのように悠遊と紙面のうえに綴られます。そして空気と混ざりあいコクある会話に変化するのです。お二人の会話は、お酒だけにとどまらず、文学や猥談など話題のタンス、引き出しは豊富。

人はなぜ酒を語るのか。

「以上もういっぺんはじめから読み返して下さい」

引用元:対談 美酒について―人はなぜ酒を語るか

巻末には、作中に登場したお酒の解説が書かれており、お酒の辞書としても愉しめる対談本。

野生の呼び声

アメリカ合衆国の作家が書いた小説のタイトルをつけた対談本『 野生の呼び声 』

開高健の対談相手は、C・W・ニコル。ナチュラリストの二大巨頭の対談。イギリス生まれ、北極からカナダ、と全世界を渡りあるき日本の黒姫に居住。『 夏の闇 』の文庫本のあとがきを書き、開高健賞の審査委員をつとためC・W・ニコル。

対談は二回おこなわれました。黒姫のC・W・ニコル邸と東京の焼き鳥屋で一回づつ。対談の行われた年は読み逃したのかもしれまんが、わかりませんでした。開高健の話ぶりから察するに『 もっと遠く!もっと広く!』のあとのようです。写真がふんだんに掲載されています。開高健は、ご存知のあのコロッとした体形です。しかし、C・W・ニコルは足が長くスラッとしており、体はガッチリ、まるでプロレスラーのような姿です。

対談は日本語で行われたと推測されます。開高健は対談中にC・W・ニコルを語学の天才と称し、C・W・ニコルの小説をベタほめしました。イギリス生まれ、日本に住み、日本語の文章を書いているC・W・ニコルは語学の天才だと思います。開高健がC・W・ニコルの小説をホメたのはビックリしました。開高健は、あまり人の小説をホメない人なので。

世界中のあちらこちらを旅し、自然、動物、人間の死を見て、観察してきたお二人の話は広く、深く、そして、聴いていて心地よい。お酒を飲みながら、お二人の話に耳をかたむけ、相槌だけをうっていたい、そんな対談集です。

開高健が世界をまわり集めた情報を日本人に披露したときは、日本人はそんなものかと納得します。しかし、C・W・ニコルは「それはどういうこと?わからない」とツッコミをいれ、開高健の情報を掘りさげてくれます。対談とは、二人の知識と会話が混ざり、ウイスキーが熟成されるように会話にコクを与えるものなのだと気づかされました。

世界カタコト辞典

小田 実との共著『 世界カタコト辞典 』

いちど聴いた言葉を忘れずに、脳みそにピンドメできた開高健。世界中を歩き耳にしたひとつの言葉からつむがれる文章。短文もあれば長文もあり、また美文もあれば卑猥な文もあるエッセイです。

『 世界カタコト辞典 』は、書いてから販売するまでに期間があいたそうです。発売当時ですら言葉の意味がかわったと書かれています。書かれている単語は、いまでは別の意味になっている可能性あり。

ベトナムに行くまえの旅行で聴いた言葉や単語、体験がおおく書かれています。

ベトナムまえの開高健を知れる一冊。

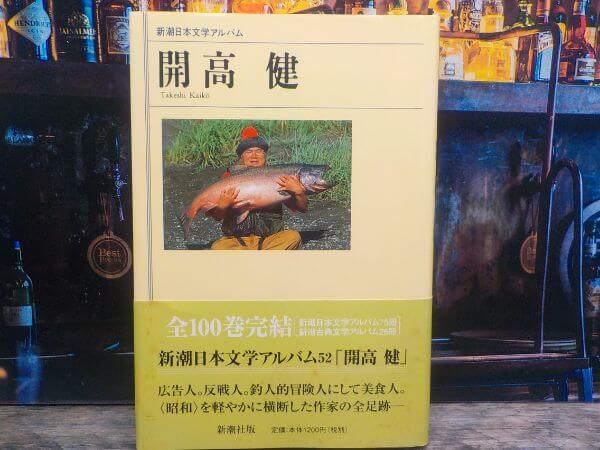

新潮日本文学アルバム 開高健

開高健が生まれたときの写真。安岡 章太郎いわく「よろしゅう、たのんまっせ」と話しだしそうなコマシャクレタかわいいお子様の顔写真からはじまり、学生時代から寿屋、芥川賞受賞、中国旅行、東京オリンピックでわきたつ東京、そして開高健のターニングポイントのベトナム。釣り竿と疑似餌をもち世界中をとびまわった姿を文章だけでなく、写真でも確認できる骨太の本です。

釣りをはじめてからの写真はよく見かけます。しかし、芥川賞を受賞する以前の写真は貴重です。その貴重な写真も拝見できます。お嫁さんや娘さんとのツーショットもありました。仲のよさそうな家族に見えるのですが。

本文の文章を書かれた人は確認できませんでした。しっかりと要点をまとめられている文章は読みやすいです。

開高健の短くも濃い人生を写真と文章で追体験できる一冊。

開高健—生誕80年記念総特集

生誕80年を記念されて発売された総特集本。

対話集にのっていない対話が書かれています。小松左京と萩昌弘と開高健の戦後の食事についての鼎談(ていだん)は興味深いものでした。ごぞんじ開高健のバクダンやパン屋の話あり、小松左京のザーメンはおいしい発言があり、ザーメンがおいしいなら色々な概念がひっくりかえるじゃありませんか。

ワインの対談もあり、晩年はあまり書かず語らなかった写真についての対談もあります。写真の視方など大変参考になりました。

素材としての、第一の現実と、作品としての第二の現実があるでしょう。写されたものは、その瞬間に固定され、枠取られているから、いちおうフィクションと考えてよいのではないか。だから報道写真も、いちおうはフィクションとして見ることにしているのですがね。

引用:開高健—生誕80年記念総特集

何が嘘で、何が真実かわからないこのご時世、ためになるお言葉でございます。

開高健についてのエッセイがおおく収録されています。対談として興味深いのは角田光代さんの対談でしょうか。角田光代さんは、開高健に影響されたと対談でおっしゃられています。ただし、影響はされたが、開高健と実際には会いたくないとおっしゃられていました。なぜか、角田光代さんすら、開高健の書評を恐れるからです。どれだけの才能がつぶされたか、と。

角田光代さんが、開高健に影響されたもっとも若い作家だそうです。開高健を読み影響された作家さんが飛びだしてこないもんですかね。開高健ファンとしては、それを望むしだいであります。

佐治敬三と開高健 最強のふたり

ザ・最強のふたりが、戦後から昭和、平成にいた。最強のふたりの物語を書いている一冊です。

ひとりはごぞんじ文豪・開高健。もうひとりは、サントリーの社長佐治敬三。次男なのに敬三。文豪・開高健の活動をバックアップした佐治敬三。開高健からアイディアをもらいサントリーをでかくした佐治敬三。ふたりだったからこそ、戦え、書け、挫折しても夢に挑戦できたのだと思います。

兄弟、親子、親友、ふたりには、どの言葉もあてはまらないですね。恋人、開高健が佐治敬三の嫁さんに嫉妬しているという文章はありましたね。

サントリーの前身寿屋の話から、平成がはじまる時期を書いています。サントリーという会社が、どのように成長したのか、どのような精神で巨大なライバル会社に立ち向かったのかわかりました。『 やってみなはれ 』の精神が、まずあげられるでしょう。

もうひとつは、利益の三分の一は社会貢献に費やす。絵画や音楽ホール、開高健が亡くなってからは開高健賞を設立。開高健は、佐治敬三のことを日本のメディチ家と言っていました。こんな素晴らしい会社だったのですね。いまのサントリーはどないでっしゃろ?

開高健関連の話は「アッ、ソレシッテル」ばかりだろうと思っていました。開高健が亡くなってからの出来事は「アッ、ソレシラナイ」が沢山ありました。

開高健の嫁と娘の最後。そして開高健のことを想っていたひとりの女性の最後も。

開高健が逝き、司馬遼太郎に大旦那と呼ばれた佐治敬三も逝った。ザ・最強のふたりは旅だった。

開高健のような文豪、佐治敬三のような経営者。いまの日本にこそ必要だ、と思います。でてこないだろうな、とも思います。

開高健がコピーライターをしていた時代を、佐治敬三は狂っていたと表現しました。熱狂、狂乱、狂騒、狂気、いまの日本に足りないのは『 狂 』の1文字だと思います。

この本を読み、狂成分を補給すれば、未来の文豪、未来の経営者になれる、かもしれない。

新洋酒天国

佐治敬三は本も出版しています。世界中のお酒と旅についてのエッセイ。ヨーロッパのビールから中国のお酒、ワイン、ラム、テキーラを世界を歩き飲みたおした佐治敬三。仕事のためとはいえ、よくそれだけのお酒を飲めたなと思います。開高健すら認めるタフさ。

この本を書くにあたり、開高健が佐治敬三に文章の指導したのではと考えました。考えすぎかもしれませんが。

開高健のエッセイで、『 新洋酒天国 』が売れたら、いいお酒を飲む約束をした、と書かれていました。本の売れ行きはどうだったのでしょうか。ふたりは、いいお酒を飲めたのでしょうか。

開高健 名言辞典 漂えど沈まず

開高健の名言だけを集めた辞典も発売されています。

開高健の味表現辞典も作ってもらいたいですね。

開高健のエッセイを読んで感想【まとめ】

開高健のエッセイを読んだことで、食べ物の味やお酒の香りを文章で伝えることができる、とわかりました。

開高健が書いた本を、すべて読んだわけではありません。

記事を読んでくれる読者さんに、料理の味やお酒の香りを伝えられるように、開高健の文章を何度も読み返し血肉にしていこうと思います。

開高健の文章表現には、まだまだチッとも及んでいません。食べ物の味やお酒の香りをできるだけ文章で読者に伝えられるように書き続けようとは思います。

開高健の釣りエッセイ系をまとめた記事はコチラ。

コメント