開高健について書かれたエッセイを紹介している記事です。

亡くなったあとも、開高健について書かれたエッセイなどは今もなお発表されています。

関連エッセイが発売された本の数は、文豪界でもトップクラス。

評伝 開高健 ――生きた、書いた、ぶつかった!

開高健は終わらない

引用元:朝日新聞

生きた、書いた、ぶつかった、終わらない、開高健。いまも根強い人気があり、開高健関連の本は発売されています。

開高健の本を手にとり読みおわり、どのような人物だったのか、どのように生きたのか、なにを考えて文章を書いたのか、この本1冊を読めばわかるでしょう。

開高健にまつわる情報や噂、開高健について書かれた文章などを作者は調べつくしています。開高健について書かれた沢山の本を読んできました。この1冊ほど開高健の情報がつまっている本はありません。開高健のお爺さん、お父さんのことから、牧羊子、開高道子など家庭の状況。サントリー時代(作者は開高健の同僚)の光輝いていた当時の状況、そこから文壇へ駆けあがった状況などを、しっかりと調べ上げた情報をきっちりと積みあげ教えてくれます。

作者は冷徹な眼をもつ観察者として、冷静に淡々と事実を書くことで開高健の人間性を浮きあがらせるのです。谷沢永一や向井敏の友人の文章は、主観がはいりこんでいるように思います。元マネージャーさんが書いたエッセイは、開高健をアイドルのように崇めるように感じられました。しかし、この本は事実、調べたことだけを書いています。あやふや、どちらつかずの情報に関しては断言せずに、ふわっと言葉を煙にまく老獪な文章力。

たとえば、向井敏のエッセイには、開高健が大車輪を披露した文章があります。開高健は、運動神経がよかったのだなと感心させられましたが、開高健はホンマニ大車輪できだのかという情報をのせているのです。そこで、結論を書くことなく読者の判断にゆだねる文章で終わらせています。

しっかりとした情報の積みあげを読んでいると、開高健の文体の魅力とテーマは、そこにあったか、なるほどなと納得させられました。そして、開高健の小説に登場する女性のモデルはだれか、その謎にも肉薄します。肉薄はしますが、開高健の小説に登場する女性の謎は。

回想 開高健

一人の男の才能に人は、ここまで惚れこみ、献身的になれるのかと驚きました。

本の作者谷沢永一は20代のころに、開高健と出会います。開高健の才能にホレこんだ谷沢永一は、同人誌の編集長をしたり、自分の本を開高健に貸し出す図書館になったり、開高健を売り込むスポークスマンになったりと開高健に尽くします。

芥川賞を受賞したあとには、開高健が大阪取材のために、谷沢永一の家に泊まりこむと告げられたのです。開高健をもてなせない、と思った谷沢永一は婚約者との同居生活をはやめ、婚約者と一緒に開高健をもてなしました。献身的なもてなしのおかげで『 日本三文オペラ 』を開高健は書き上げます。しかし、開高健のために、そこまでするとはドン引きだよ。

開高健の口からはあまり語られていなかった20代、同人誌時代の話を谷沢永一の目線から知ることができます。お酒を覚えた当時は、開高健はあまりお酒を好きじゃなかったという情報にはビックリ。

開高健との出会いから同人誌時代、芥川賞受賞までのお話が8割。ベトナム戦争に取材にいったあとは、開高健との別れまで一気に飛びます。

開高健のお嫁さんには問題があったという話は知っていました。これはヒドイ。一方的な話なので決めつけることはできません。しかし、読んだ限りでは、開高健の死を悲しむ気持ちは一切おこらず、ひたすらお嫁さんがヒドイなという気持ちしかわいてきませんでした。

『 水の上を歩く? 酒場でジョーク十番勝負 』のあとがきでは、お嫁さんのことをエエ感じに書いています。どちらが本当の姿でしょうか。

残照 開高健: 詩人・牧羊子と作家の昭和

令和になり発売された開高健について本。

おもに開高健だけに焦点をあてるのでなく、牧羊子についても言及しています。

結論を書かない、と序盤に書いてありますが、著者は牧羊子は良妻であったと結論づけています。面会は体力をつかうと医者にいわれたとおりに友人である谷沢永一や、大恩人でもあるサントリーの社長すらをおいはらった行動は、開高健の回復をねがったすえの行動であった、と書かれていました。癌でもう長くないと感じたときに、長年の友人と会いたい、とは願ったのでは、病床にかけつけた戦友たちと語りあいたかったのでは。

開高健が亡きあと、彼が抱えこんでいた闇は、まわりの身近な人間たちにも伝播していきます。夫に先立たれて、娘もうしなった牧羊子は、歯を食いしばり生き、最後に何を思ったのか。それを考えると深い闇に沈み込むような印象をうけます。

著者は、谷沢永一と親交があったと書かれています。けれども、存命中はあまり開高健について質問しなかったようです。もっと詳しい情報を、生きた情報をひきだしていれば、本作はもっと厚く濃いものになっていたのにと。

本作でも言及されている火宅の人。檀一雄の小説のタイトル。家をほったらかしに、外で遊びまわる自己を主人公にした物語。

家に嫁と娘をのこし世界中を旅行した開高健と檀一雄は、かさなるなとは思っていました。また、新潮社に長い間たれこむも、執筆速度が遅かったことでも二人は有名です。

ちがうところは、開高健は料理を食べる専門。檀一雄は料理を食べるだけでなく、玄人はだしの料理をつくりあげ、あげくの果てには男料理人のパイオニアとして名をのこしています。開高健が松坂牛のモツを手にいれ、それを檀一雄が料理する計画があると、どこかで書いていましたが、その計画は実現せず。おもしろい文章が生まれたであろうにと残念です。

さて、ながながと檀一雄について書いたのは、おなじ火宅の人でありながら、檀一雄の嫁が、何を考えていたのは、それはしっかりと残っています。

沢木耕太郎さんが、実際に檀一雄の嫁にインタビューした結果を執筆しました。ゆえに、檀一雄の嫁が考えていたことがわかります。

牧羊子は開高健について執筆しています。ある程度は、なにを考えていたかは、そこから読みとれますが、やはりどこか自分の本音をうすい闇でくるんでいるように感じました。

うすい闇を突破し、生存中の牧羊子に誰かがインタビューしていれば、彼女が考えていたことも明らかになったのではと考えました。ただ、関西人気質で気のつよい彼女に質問できる人間はいなかったのだろうな。

ちなみに牧羊子の父の出身地は沖縄だったとこの本で知りました。どおりで沖縄のおばちゃんと牧羊子は、ソックリだなといつも思っていた長年の疑問が氷解しました。

牧羊子が何を思っていたのか、それは歴史の闇にのみこまれたまま浮かびあがってくることはないでしょう。

開高健 青春の闇

小説とルポの天才開高健と、評論の天才谷沢永一に囲まれた秀才向井敏が書いた『 開高健 青春の闇 』

二部構成の構想はあったものの、芥川賞を受賞したところで終わる今作で完結。二部の本も、ひじょうに読みたかった。開高健と谷沢永一をすこし距離をとりクールな眼で観察している印象です。くっつきすぎず、離れすぎずほどよい距離を保っています。開高健と谷沢永一の絶交についての考察は的をえていたように思いました。

開高健を天才と書きましたが、『 開高健 青春の闇 』を読めば、開高健が天才になるために、どれほどの本を読んできたのか、どれほど知識を蓄えてきたのか、毎夜毎夜どれだけ文字と格闘してきたのかが分かります。

エジソンではありませんが、天才とは99%の努力と1%のホニャララである。向井敏は、このホニャララの部分を天の配剤だと書いています。寿屋につとめていた開高健は、何作か小説を発表します。しかし小説はHITしません。開高健は、このままサラリーマンとして終わるのか、と考えていました。そこに天の配剤か、天啓か、開高健に小説のアイディアから、小説の作り方、組み立てかたまでが頭にピコーンと閃いたのです。

安部公房も、おなじアイディアの小説を書こうとしている情報を開高健は知ります。これは先に小説を書きあげなければと、開高健のお尻に火がつき、一気呵成に書き上げた小説が『 パニック 』です。開高健は、『 パニック 』の発表により文壇に認められます。

開高健と谷沢永一に挟まれて悩んでいた向井敏もエッセイや、小説家しか書いていなかった文章読本を書いたりと沢山の文章を書きました。

「人は人、自分は自分と開き直って、文章を書き散らした」というようなことを『 開高健 青春の闇 』で向井敏は書いています。

文才も才能、知識もない私め、この言葉を胸に刻みこみ。文を書き散らしていこうと思います。

父開高健から学んだこと

開高健がよく書いていた末期の水の描写を書いています。娘である開高道子が書いています。開高健は、末期の水を描写したのでしょうか。

開高健は、ベトナムに行くまえの小説やエッセイ、晩年の『 耳の物語 』で家庭の様子をすこしだけ書いています。

『 父開高健から学んだこと 』には、家庭人としての開高健の姿が書かれています。人参が嫌いな開高健、娘のヴァイオリンの音に文句を言わない開高健、娘といっしょに釣りにいった開高健の話もありました。

親になったこともない私です。開高健の心のうちまではわかりません。不器用ながらも娘を愛していたように感じられるエピソードがたっぷりと書かれていました。そして、娘をまた父開高健を愛していたように感じました。

本の前半は父開高健についてのエッセイです。後半は開高道子のエッセイと対談が書かれています。

開高道子が訳した『 アリスの国の不思議なお料理 』を読み、本に書かれていた料理を提供していた店の店員との対談は、たいへん興味深いものでした。

後記にかえては、母である牧羊子が書いています。

父への供養と自らへの手向けとなった開高道子の遺稿集

引用元:父開高健から学んだこと

開高健のいる風景

開高健がのちの世にあたえた影響。それは、釣りにかんしてのエッセイの語彙が豊富になったこと。

と、開高健の長年の友人であり、弟子であり、作家仲間でもあった菊谷匡祐は、そのよう書いています。任意の釣り雑誌をぺらりとメクると、開高健が書いた文章がずらずらと並べられているのがわかるそうです。

私も食事の文章を書くと、ついつい開高健語録が飛びだします。

開高健が朝に読むなら『 流亡記 』といいました。その小説を書くキッカケは、著者があたえたとしりました。作家たるもの、ちょっとしたアイディアから、物語を組みあげるのだなと思いしらされるエピソードです。そして、アイディアをもらったおかえしとして、開高健は著者に金銭的援助をおこないました。

開高健は著者に小説を書かなあかん、とことあるごとにすすめていたようです。一日の2時間でええから小説を書けば、小説家になれるといった開高健の言葉は、小説家をめざすひとに強く突きささる言葉だとおもいました。

広告と編集の仕事をしながら、夜にデビュー作を書きあげた開高健。その言葉には重みがあります。

著者は、エッセイやアメリカの小説を翻訳し出版しています。雲のうえで、よう書いたナと開口健にほめられたのでしょうか。

私の好きな小説『 新しい天体 』の取材にはついていかず、くわしいことはわかりませんでした。ただ、出版社のお金で飲み喰いはできた、けれども、開口健は、毎週毎週うまいもんを喰うのはつらいといったそうです。うらやましいと思うとどうじに、仕事で食べるのはつらいだろうと思いました。『 新しい天体 』の取材に同行したひとがその当時の状況を書いてくれればうれしいとも思いました。

出版社のお金で飲み喰いした成功体験が、もしかしたら、釣り紀行につながったのかもしれません。

『 夏の闇 』と『 珠玉 』に登場する女性についても言及しています。開口健は、女性と情交し、女性の闇にのみこまれ、闇三部を書けなかったのではと思いました。闇三部を書きあげていれば、開高健の評価は、釣り雑誌だけにとどまらずに。

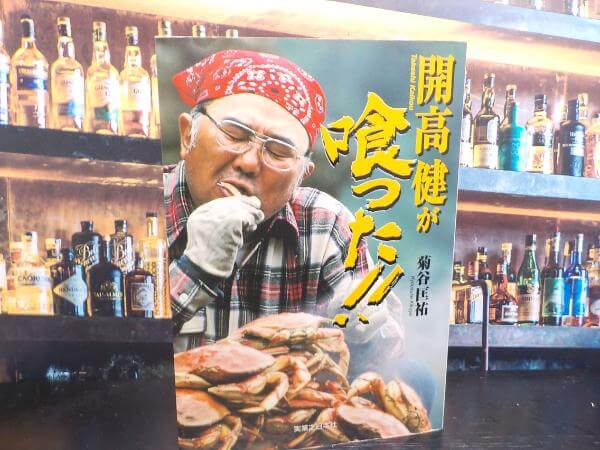

開高健が喰った!!

文豪であり、釣師であり、グルマン、いや、大食漢でもあった開高健。

大食漢ぶりは、この本を読めばわかります。肝をぬかれるまえと、ぬかれてから食べる量がかわったと開高健は書いています。

けれども、肝をぬかれてからも食べる量は膨大です。わたしはおそらくそれだけの料理を食べられません。戦前、戦後の飢えをわすれるように、昭和の東京の店をむさぼり喰った開高健。

開高健が、愛した、通った店を長いあいだ編集者として交流のあった菊谷匡祐がしるした一冊です。

開高健が愛した、通った店は、いまもなお現存している店がおおいです。それだけ味がよく、価格がやすく、愛されてきた店ばかりだったのでしょう。福井には、開高健の名をかんした丼があります。

菊谷匡祐の文章は、きれいに刈りそろえられた庭の芝生のように清潔で簡潔。開高健の文章のようにねっとりとしていません。

開高健流にいうならば、菊谷匡祐は右目で、文豪を愛し、編集者の左目で、文豪を冷静に観察し、たまにチクりと批評しています。

たとえば、みんな好きに食べてくれや、おごるから、と開高健がいった、けれども、支払いは出版社もちだとか、昼から夕方までは仕事や、それ以外は生活にノータッチやといいながら、朝食に誘われるだとか、開高健は食べながら、ウンチクをかたる、サイカクがそだった関西人らしく面白い語りだけども、何度も聞くとあきてくる、と語っています。

チクリとした皮肉には、なつかしさと悲しみ、愛しさがこめられている、そのような文章でした。

『 小説家のメニュー 』のなかで、中華街のすべてのシュウマイを友人と食べたと開高健は書いています。その友人が菊谷匡祐でした。そして、できたてホカホカを食べたのでなく、菊谷匡祐が買ってきたシュウマイを開高健の家で温めなおして食べたとしりました。店で食べないのであれば、シュウマイの味は落ちていたのでは。

なんか、うまいもんを喰いにいこうや、そんな声が聞こえてきそうな本です。

開高健その人と文学

開高健についっての講演だというのに、自分のことばかりペチャクチャ語ったひとつをのぞきすべての講演が興味深く、新しい視野と知識をさずけてくれました。

開高健よりも年下の作家さんたちは、開高健の熾烈な書評に辛酸をなめさせられたと語っています。けれども、その言葉に納得しさらに研鑽をつみ、開高健にもう一度小説を読んでもらいたい、そのように思っているように感じました。

開高健はヘミングェイを評して短篇小説家だと書いています。そして、この講演のなかで開高健は短篇小説がすぐれていると語るかたがいました。『 新しい天体 』と『 夏の闇 』が好きな私はそうだろうかとクエスチョンです。

一方で私とおなじこと考えているかたもいました。開高健にSF小説を書いてもらいたかったと。私もそう思っていました。開高健のSF小説とよべるものは人類が戦争により荒廃し、放射能にまみれた土地で生活する作品ぐらいしか思いうかびません。

作家の余技として春本を書いてやろうかと開高健は書いていました。春本でなくSF小説を書いていれば新しい世界がひろがったのではと私も考えていました。

また、SF小説だけでなくスパイ小説も開高健であれば書けたのではないだろうと考えるのです。おもしろい日本のスパイ小説はないと嘆いていた開高健であればおもしろいスパイ小説を書けたのではと考えるのです。

講演されていることを読み、咀嚼し、開高健についての思索をふかめられます。

いちばん最後の加賀乙彦の講演は、とてもすばらしいものでした。開高健の宿痾ともいえる躁と鬱の状態にスポットをあてます。どのような精神状態でどのような小説を書いたのかを。そして、躁と鬱にくるしめながら、開高健がどのように文章を磨きあげたのかを分析しています。

さらには、海外の作家と日本の作家の精神のちがいを比較し、つぎに夏目漱石と開高健の精神状態について語ります。

鬱におちいり主人公を殺し生きのこった夏目漱石、鬱にうちかつために外へとむかった開高健。

開高健は夏の三部を書けずに苦しんでいました。加賀乙彦は講演のなかで小説とは自然にあふれてくるものを書きとめるものだと語っています。開高健の万年筆のペン先からは自然に。

講演のなかで印象にのこった言葉があります。

彼はなんなくその闇のなかへと飲み込まれてしまったような気がします。

引用元:開高健その人と文学

開高健の名言

『 開高健の名言 』親友であり、パトロンであり、一番の理解者『 回想 開高健 』の谷沢永一が書いた本です。開高健の小説以外の名言を紹介し、国文学者、文芸評論家の谷沢永一が補足、注釈を書いています。

なるほど、開高健はそう考えていたのか、ほうほう、そういう視方をすればいいのか、ふむふむ、と参考になりました。開高健の名言を読むだけでなく、書いたときの心境を知ることができ、さらに違う視点から俯瞰できるようになります。

食にあまり興味なかったように思える谷沢永一。開高健に怒られるんちゃうかな、と思った注釈がありました。

わたしの開高健

開高健にホレこみ、就職し、マネージャー、お手伝いをしていた細川布久子さんが書いた開高健とわたしの自伝。『 わたしの開高健 』は、自伝、エッセイの枠組みからは飛びだしている、この自伝は物語であり、大河ドラマ、朝の連続小説のようなお話です。

サントリーさんあたりがスポンサーになり、映像化どないでっしゃろ?

開高健について書かれた本は沢山あります。女性が開高健について書いた本をはじめて読みました。開高健の影響力がわかり、さらには女性問題もわかるのがこの本の特徴でしょう。そこまで言っていいんか?と思いました。女性問題については、もう時効なのかなと。

世の中には、人に影響をあたえる、物をあたえる人を、ギブする人と呼びます。それならば開高健もギブする人ですが、物や金だけをギブするだけで収まりきらないのが、ごぞんじ開高健。

このエッセイからは、開高健のギブの大きさがわかります。細川布久子さんの人生を変えただけでなく、ワインをプレゼント、ワインの飲み方をギブした開高健。細川布久子さんは開高健の仕事に携わったあとに、渡仏し、ワインの勉強をし、本を書き、開高健激励賞をも獲得します。そして細川布久子さんもまた開高健化し、この文章開高健に似てる、と開高健フリークは密かに微苦笑するのです。

そして開高健の影響で、ワインの王様と呼ばれているロマネ・コンティを人生で二度も。

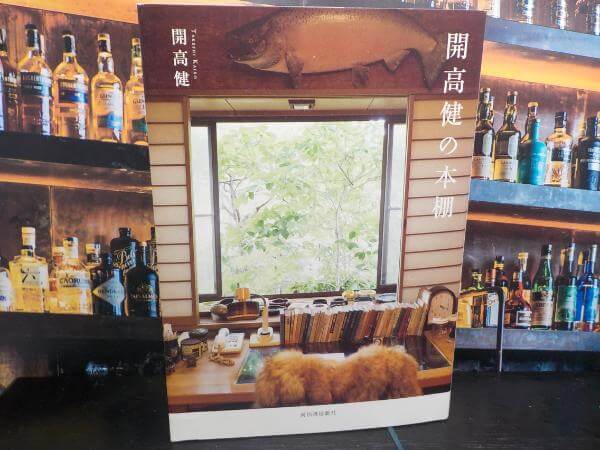

開高健の本棚

開高健の蔵書は、亡くなられたあとに半分ほど散逸してしまった、といわれています。半分ほど散逸しても、まだこれだけのこっているのかと驚かされます。驚かされたのは、蔵書の量だけでなく、つまれた辞書の量です。よくできた辞書は白想で時間をうっちゃれると語っていた開高健。

開高健の語彙力は、たくさんの本と辞書に磨かれてきたのだなと、しみじみと思いしらされました。

開高健は、読んだ本について書いています。けれども、読んだけど書いていない本の存在を『 開高健の本棚 』で見つけました。あまり言及していない星新一の本もありました。

開高健がおすすめする本のタイトルも羅列されています。開高健が絶賛した本を知れます。開高健が読んだであろう本、絶賛した本はすべてとはいいませんが、できるだけ読みたいとは思いました。ただ、時間があるだろうかと不安にもなります。

インターネットやスマートフォンがなかった時代の文豪たちは、たくさんの本をほんとうによく読んでいるなと感心させられるのです。文豪になりたければ、インターネットとスマートフォンをたちきってみはいかがでしょう。

開高健が読んだ本だけでなく、酒やパイプ、ルアー、ヘルメットなどをカラー、もしくは白黒の写真で確認できます。神奈川県にいけない身としては写真で確認できるのはありがたいです。

いちばん笑った写真は、デキャンタにつかったであろうしびんの写真です。ほんまに、しびんでデキャンタしてたのだな、とほがらかな笑いがでました。

『 開高健の本棚 』に書かれているエッセイは、ちがう本に収録されているエッセイばかりでした。

開高健の蔵書は愛用した品を目で確認したいひとにオススメする『 開高健の本棚 』

COLLECTION 開高健

開高健の中学生から大学生たちから、仕事の同僚から、作家や批評家の開高健についての文章が集められています。

その文章量は、開高健のようにどっぷりとした肉厚です。

若いころの開高健の思い出について書かれる皆が、枕詞のように、いまの開高健とちがい、昔はやせていたと書かれています。さらに文学青年でモテていたと。

学生ながらに英語教師をしていたり、痛烈な批評を同人会でくりひろげていたのは実話だったようです。

開高健がフランスの詩を訳したものも掲載されています。英語からフランス語、ほんとに語学が堪能で、さらに耳がよかったと書かれています。耳がよかったことは、のちの小説につながったのでしょう。

開高健がてがけたトリスの宣伝もまとめて掲載されています。

そして開高健の小説・エッセイについての批評がまとめられています。

とくにおなじ『火宅の人』でもあった檀一雄が、開高健の小説『新たな天体』の批評を書いていたと初めて知りました。

さまざまな批評群のなかで、もっと白眉なのが、山崎正和の『不機嫌な陶酔』

『夏の闇』と『ロマネコンティ・一九三五年』を重ねあわせ、対比させ、作者の内面を解釈させ、開高健の狙いを見事に浮かびあがらせた批評はすばらしいものです。

これにまさる開高健の小説の批評を読んだことがありません。

開高健の初期から、同人時代、寿屋時代、作家時代、晩年ちかくまでの開高健のすべてがつまっているともいえる一冊でした。

ザ・開高健

巨匠が亡くなり、しばらくしたあとに発売された本です。

突然のできごとに、みなさんがとまどいながらも、新鮮な開高健との想い出を書かれています。

騎手をうしなったゴルバン・ゴル。チンギス・ハーンの墓の探索。驚くことを忘れてしまったは人間は腐ってしまう、それが開高健の口ぐせです。

いまなおチンギス・ハーンの墓は、見つかっていません。いまでもロマンを見つけることはできます。

けれども、開高健のように皆を巻きこんで、海外の人間たちすらも魅了して、おっしゃ、おもろいことしたろか、と思いつくような人間がいません、残念ながら。

この本の珠玉は、もっとも日本の裁判所が笑った、といわれる開高健の証言が全文ではありませんがのせられています。

講演の名手であり、話すひとを魅了する話術にたけた開高健の日本の裁判史にのこる証言を読むことができる一冊。

また、『珠玉』のモデルといわれている女性が、いとしの開高健の思い出について書いています。

そのエッセイは、編集者の手により書きかえさせられた逸話があります。開高健の恋文のように熱烈なものだったようで、牧羊子への配慮から書きなおしを依頼されたそうです。原文のエッセイはのこっていないのでしょうか。

開高健への追悼文を書いたのち、彼女は開高健の一周忌に。

開高健が、彼女に送ったといわれるモンブランの万年筆の写真がのせられています。開高健は万年筆とともに「いい書き手になってください」と言葉をそえられたけども。

kotoba【 開高健特集 】

『 kotoba 』開高健特集。季刊誌のまるまる半分を開高健に費やしていました。

開高健について書いた人達は、驚異の20人ごえ。ドナルド・キーン・ヤマザキマリさん・夢枕獏さんを筆頭に開高健についての文章がたっぷり。

開高健の小説とエッセイをすべて読むまでは、開高健を解説している文章をいっさい読みませんでした。解説や感想を書いた人の意見にひっぱられそうな気がしていたからです。

20人を超える人たちの開高健への思い、影響をうけた文章の、眼のつけどころのポイントなどを解説している文章には、なるほど、ふむふむと何度もうなずかされました。あらためて、解説を頭の片隅におき開高健の本を読み返そうと思いました。

また一人じゃ絶対に気づかなかったことがありました。『 夏の闇 』では、フランスやドイツとはひとこもと書いていないと。「ほんまや」フランスやドイツと勝手に思いこんでいただけで、ひとことも国名は書いていないと確認できました。寓話を目指した開高健の技術だったのでしょうか。

そして、ご存知開高健は芥川賞の選考委員でもありました。村上春樹さん、田中康夫さん、高橋源一郎さん、吉本ばななさんの小説には、ひとことも言及してません。いま活躍している作家ですら、批評家開高健のお眼鏡にはかなわなかったのです。じぶんの小説にもきびしく、たにんの小説にもきびしい開高健の話を知れました。

『 kotoba 』で特集された作家は、夏目漱石と南方熊楠、中上健次、司馬遼太郎、そして開高健です。

良友・悪友

開高健のエッセイにたびたび登場する安岡章太郎が書いたエッセイ。交流のあった作家についてのエッセイです。吉行淳之介や遠藤周作にまじって開高健のエッセイもあります。

一緒にスキーに行ったときに、大声すぎて乗客に怒られたり、ふたりでシャンソンを歌った思い出を書いています。年上の安岡章太郎から見ても、豊富な知識を年下の開高健が持っていて驚いたと。あまりに早熟でオマセだった開高健のことを考え、安岡章太郎は推測しました。

「コンニチハ、ヨロシュウタノンマッセ」

引用元:良友・悪友

生まれたと同時に、母親に開口一番そう言ったのではあるまいかと書かれていました。

河は眠らない

開高健のファンであれば、にやりとするタイトル。

開高健の珠玉の名言と、開高健の姿をどうじに味わえる写真集。

ただ、ひとつ気になった箇所がありました。

スコッチウィスキーは、ピートをつかわずにオイルで燻しているという文がありました。

昔気質のスコッチウィスキーの酒造家が、オイルを使うかすこし疑問です。

開高健は、イギリスよりもフランスが好き、さらにウイスキーにすこしうんざりしていたと語っていました。

このあたり開高健がいったのか、書いたのか、誰かが思いだして書いたのか。

晩年、開高健は、こんな素敵なシングルモルトがあるのかと、驚かされます。

もうすこし長く生きたのなら、スコッチウィスキーにかんするエッセイをたくさん書かれただろうにと思いました。

まわりの人から見た開高健にかんするエッセイを読んで【 まとめ 】

まわりの人から見た開高健にかんするエッセイを読み感じたこと、それは、読めば読むほどに開高健という人間がわからなくなる。

開高健は自己のこと知識や経験を書きつらねてきました。その文章量は膨大だと思っていました。

けれども、開高健のまわりにいた人たちのエッセイを読みすすめると、開高健が書かなかったこと、感じたこと、体験したこと文章に残さなかったモノであふれています。

本をたっぷりと読み、いろいろな物を食べ飲んだ経験の一端も開高健は書いていないのではと感じました。

開高健にとって、書かなくてよいと考えたモノなのか、小説のネタとしてストックしていたモノなのか、そのあたりはもうわかりません。

おなじ世代の文豪とくらべると一気に戦後から昭和をかけぬけた開高健。

時代がすぎさるにつれ真実の姿はおぼろげになるでしょう。

しかし、開高健関連の本やエッセイはたくさんあります。開高健の姿を文章から思いうかべることはできます。

いまの釣り師や読書家をもトリコにする開高健の文章の魅力にせまれるまわりの人から見た開高健エッセイでした。

コメント