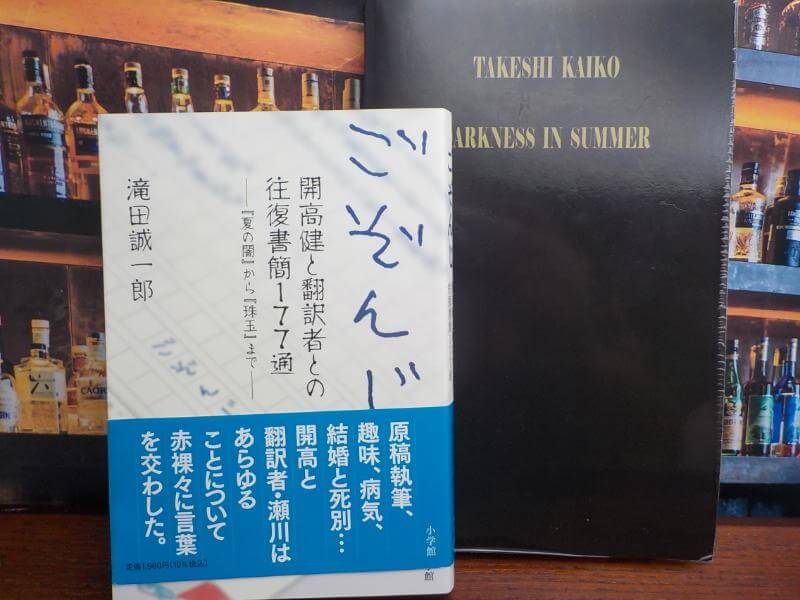

この本は売れないこと請け合いだが、日本文学のために、開高健ファンのためによく作家さんは手紙をまとめ執筆し、出版社は出版のGOサインをよくぞだされたと感心させられた。

この本は売れないことのくだりは『夏の闇』の訳者である瀬川淑子さんが、海外の出版社のボスにのべた言葉だ。

瀬川淑子さんは「この小説(夏の闇のこと)は売れない事請合だが、日本文学の為に翻訳すべきだ」と進言なされた。

では、きみが『夏の闇』を訳しないということで、瀬川淑子さんが『夏の闇』の訳者に決定したという流れが明かされる。

つまり、『夏の闇』を訳したのは、開高健が生きた時代にアメリカに住んでいた日本女性の瀬川淑子さんによって訳された。

この本は、作家である開高健と訳者である瀬川淑子さんの手紙のやりとりから、いままで明かされてこなかった開高健の闇を浮かびあがらせようと試みた労作である。

作者が手紙をまとめられた過程で浮かびあがった事実、独立排除的、開高健ファンであれば、『夏の闇』のなかでも特に印象ぶかいフレーズのひとつだと思う。

その単語は、開高健が造語したと思っていた。

この本を読めば、開高健がつくった言葉ではないと判明する。

さらに、女の行動は、開高健がつくった文章もあるが、実存した女の行動である部分もあると知れる。

それを知ってしまったら最後、『夏の闇』をまたはじめから読みかえしたくなる。

それらの事実が明るみになったのは、ふたりの手紙が紙で書かれており、さらに現存していたからだ。

あたりまえじゃないか、といわれるかもしれぬが、いまの世であれば、電子の紙であッというまに手紙をかわすことができる。

便利かもしれぬが、電子の手紙は、紙の手紙よりも未来に残らないのではないだろうかと考えたことがある。

なにかの手違いで、パソコンや記憶媒体がクラッシュしたならば、電子の藻屑となりはてる。

それは紙と火の関係についてもいえることではあるが、現に半世紀まえの紙の手紙のおかげで、令和に生きる我々は、開高健の新しい情報を知ることができた。

中国では、優れた文章家の筆跡を将来にわたって残そうと、石に文字を彫ったそうだ。

その石に紙をはりつけ、版画のように文字を複製していた。

すると、20世紀もたつと石が削れ、文字がにじみだしてきたそうだ。

何千年前の紙でも、火と湿気にさえ気をつけていればいまも読むことができる。

空海さんの書いた書なんか、いまの私たちでも閲覧できる。

また、手書きの文字は、その人が実際に書いた、その筆の跡をたどることができ、また文字からは人柄を知ることもできる。

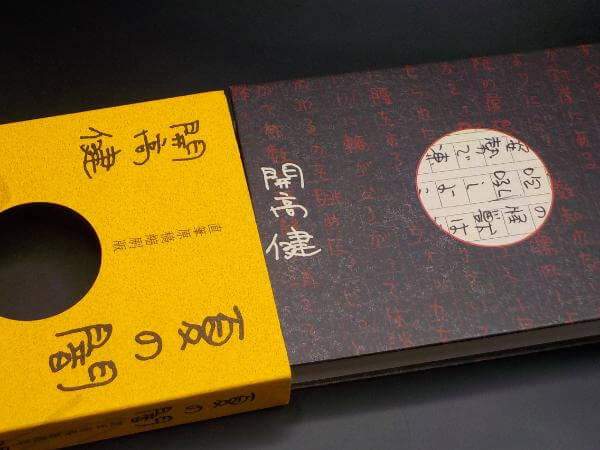

開高健の『夏の闇』の直筆版も発売されている。

なんともいえない味のある開高健らしい文字だと思った。

ただ、やはりアメリカと日本。

太平洋を挟んでの手紙の交換は大変だっただろうと思う。

さらに、ごぞんじ開高健は、アマゾンをふりだしに、北アメリカの北端から、南アメリカの南端、さらには世界のあちらこちらに釣りにでかけた。

そのあいだ、手紙のやりとりはとまる、開高健がおとずれるであろう都市におくっておく、など工夫をとる必要があった。

開高健から返事がこない、翻訳作業がすすまないじゃないか、とドキマギされたこともあるのではと想像させられる。

それでも瀬川淑子さんは、日本語としても難解な『夏の闇』の翻訳をなしとげられた。

海外の訳された文章を読んでいると「……」が欠落している箇所があり、あれ、アメリカでは無言を書かないものなのかと思っていたが、印刷会社のミスだと瀬川淑子さんの手紙に書かれており、さらには抗議に行くと開高健あての手紙に書かれている。

瀬川淑子さんが、腕まくりし印刷所にドなりこみにいく元気な姿を垣間見れる。

瀬川淑子さんも、『夏の闇』のモデルの女性と似たような環境におり、その点を開高健が気にいったのではと、著者は書かれている。

あと、瀬川淑子さん、文豪とよばれた開高健にまったく、ちっとも、ネバーものおじせずに、ドシドシ意見、反論をズバズバっといわれる。

こっちがたじろぐほどに瀬川淑子さんの威勢はよい。

『夏の闇』のつぎに開高健のどの作品を翻訳しようかと相談している時に、開高健の初期の傑作にもあげられる『流亡記』を「お話」ではない、なので訳しても無駄とぴしゃりっ。

さらに、開高健が、おずおずと、こちらの小説など、なかなかにできがよい短編小説で翻訳していただきたいと提案した『ロマネ・コンティ・一九三五年』にいたっては見向きもせず。

どちらの小説も好きなのでビックリさせられた。

『ロマネ・コンティ・一九三五年』が、谷崎潤一郎賞を獲得していたら、歴史はかわったかもしれないと思った。

その後、ふたりはどの作品を翻訳していくか相談をすすめていく。

海外で評判になった『玉、砕ける』がある。

川端康成賞を受賞した作品だけども、海外でうけるとは思っていなかった。

余談になるが、芥川賞の審査員をしていた川端康成は、開高健よりも大江健三郎を高く評価していたそうだ。

あまり、おふたりのやりとりにあがらなかった『新しい天体』など翻訳したら海外で人気がでたのではと愚考する。

日本の風土を知ることができ、多才な料理の味の表現を味読することができ、日本の政治のバカらしさを海外のかたに知ってもらえ、最後はガルガンチュアよろしくスカトロで物語がしめくくられる、まったくもって海外に解き放つにはピッタリの開高健作品だと思うのだが。

さて翻訳され、出版された『夏の闇』の話をもどす。

一部の批評家には川端康成や三島由紀夫の文章ですら、開高健の文章のまえにはかすむと絶賛された。

けれども、残念ながら批判の声のほうがおおかった。

日本的でない、というのが主な理由だ。

であればこそ、やはり『新しい天体』を訳すべきだったのではと思う。

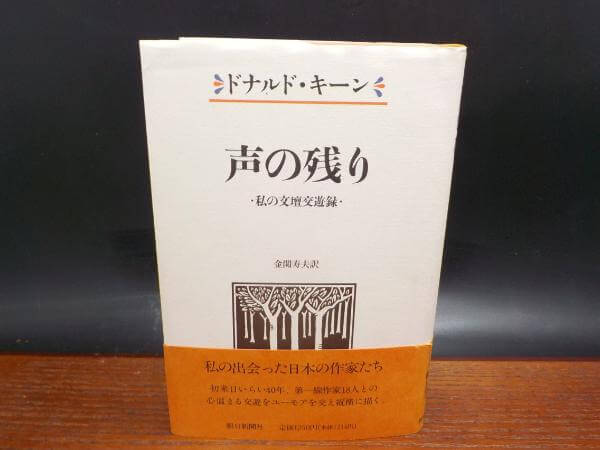

ドナルド・キーンやC・W・ニコルたちは、『夏の闇』をホメちぎっていた。

余談になるが、ドナルド・キーンのこちらの本で開高健の意外な一面を知ることができる。

開高健は、つねづね、三島由紀夫は短編小説家で、長編はあまりよろしくない、つけくわえるなら川端康成もそうだと書いていた。

丸谷才一も三島由紀夫は、短編小説家だと対談でいっていた。

ドナルド・キーンがあかしたところでは、三島由紀夫の短編に開高健は嫉妬していたと書かれている。

長編はいまいちだ、といいながらも、短編については嫉妬するほどに開高健がうらやんでいたとは思ってもいなかった。

一部の通な人たちには『夏の闇』はうけた。

けれども、売れなかった『夏の闇』は。

訳者である瀬川淑子さんは、くじけなかった。

『夏の闇』は、『輝ける闇』を読んだあとでなければ、おもしろさ、主人公の思考が理解できない。

だから、『輝ける闇』の翻訳にのりだす。

そして、翻訳をなしとげられる。

けれども、どこからも出版できない。

当時のアメリカの世論は、ベトナムにうんざりしていた時代であり、どこの出版社もベトナム関連の書物の出版に及び腰になっていた。

その世論に負けない鉄の意思をもつ瀬川淑子さんは、どこか『輝ける闇』の翻訳を出版してくれる会社はないかと駆けずり回る。

このあたり翻訳者をこえ、世界に開高健をみとめさせたい一人の戦士のようにも見えてくる。

開高健と二人三脚で、なんとか『輝ける闇』の翻訳版の出版にこぎつける。

が、『夏の闇』とおなじで、わかるひとにはわかるが、一般受けはしなかった。

第一部の『輝ける闇』第二部の『夏の闇』そして第三部の未完の『花終わる闇』

開高健がもしも未完の作品を書きあげていれば、彼の後世の評価はかわっていただろうと考えるのは皆の意見だと思う。

ふたりの手紙のやりとり、さまざまなエッセイから、第三部の執筆に苦労していたのはわかる。

また、モデルの女性の死など、さまざまな問題があり、他人の作品以上に、自分の作品にきびしい開高健の筆が、すすまなかったのも仕方ないことなのかもしれないが。

この本では、アメリカだけでなく、じつはフランスでも開高健の作品を翻訳して出版しようとする人がいた。

そのひとこそ、開高健がくりかえし読んだ『嘔吐』の作者サルトルである。

開高健は大江健三郎といっしょにパリのキャフェでサルトルとあった当時の状況を書いている。

そのサルトルが、開高健の作品の翻訳をあとおしする。

これは、心強い、開高健に強烈な追い風がふいてきた、と思いきや、サルトルの死をもって翻訳の話は橋の下を流れる水のように流れる。

時期がわるい、タイミングがわるい、純文学が読まれなくなった時代。

それをブチやぶる打破する開高健の文章力だとは思うが、世界の壁はぶあつかった。

ただ、開高健の小説は、フィンランドを皮切りに、ちょろちょろと岩場の湧き水のように、ゆっくりと静かに世界の読み手たちのなかに浸透し、ついにはノーベル図書館に収蔵されるにいたる。

このあたりの逸話が、ノーベル賞うんぬんと開高健がいっており、サヴィルロウでタキシードをつくった逸話につながる。

ただ、残念ながら、開高健には、ノーベル賞を獲得するのに必要な時間がなかった。

ただ、開高健の小説の影響はまだ生きている。

ノーベル文学賞を獲得した作家が、開高健の『珠玉』に影響されたと語っていた記事を見た。

まだ実際に開高健と対話し、手紙のやりとりをなされた瀬川淑子さんがいる。

いまのうちに『珠玉』を翻訳すべきでは、日本の文学、ひいては世界の文学のために。

コメント